看待一个地产项目成功与否,往往需要将其放在时间的长河之中,用不同时代的严苛标准去反复审视。以十年为例,房地产市场可能会迎来三五个拐点,也可能会经历好几轮前浪后浪的快速洗牌,当然,还有可能选择与时间同行,不断变化和生长,所以无惧时间的审视。比如,成都麓湖生态城。

带着对理想生活信仰的潜心磨砺,麓湖不断思考并变化着,每每摘面示人必是不同的。即便是每年初秋都要举行的渔获节,到了今年,也有着很多新鲜的玩法。

9月19日上午,一场热热闹闹的浅滩摸鱼比赛拉开了第三届麓湖渔获节的序幕。20日上午,由麓湖居民们自发组成的28支游行队伍,将欢乐的氛围蔓延至整个麓客岛。歌声、笑声、鼓舞声,伴随着奋力摇桨时喊出的号子声和岸边助威声……麓客们尽情投入到节日的洪流之中,他们把麓湖演绎成了可以留给子孙后代的传世家乡,也探索出了基层治理的新路径,事实上,麓湖也正在成为一笔留给城市的遗产。

一声号角,城南湖区的大运会前奏

一直都是社区街道组织群众搞活动,很少有小区鼓动街道搞事情的,尽管如此,麓湖公园社区的政府工作人员还是带着他们的桨来了,同来的还有隔壁麓山国际社区的邻居们,他们一起加入到这场完全由麓湖公园社区居民共创的大型社区节日的狂欢之中——渔获节迎来了繁忙的第三季。

由麓客带来的精彩表演

这场狂欢持续了8天时间,而在“重头戏”的9月20日,笔者有幸参与这一盛事,体验了一个融进居民骨血的社区节日,推动者在地文化的沉淀厚积,搅动着这座城市的社区发展风云暗涌,引领着整个行业迈向下一个阶段。

这个由麓湖居民共创的大型社区节日,自2018年首度举办以来,已经从一场庆祝丰收的节日,逐渐成为由麓乡居民共同创造的在地风俗盛典,成为流动在这方土地上的文化基因,亦成为激荡在这片湖域里的传承符号。

在这场盛典上,我们看到了历届渔获节的传统延续,也看到了从传统之中创新的活力。

摸鱼捞蟹,每年渔获节的保留项目

龙舟赛作为渔获节的传统项目,在今年的赛制上有了新的创意,从传统的竞速,衍生出了常规赛、表演赛和精英赛三种赛制,比拼速度,也比拼创意,在传承的同时包容参赛队伍的多元化。

龙舟赛现场

于是,我们看到了有三代人齐上阵的云树组团,有女将当先的香林堤组团,有邻里凝聚力超强的澜语溪岸组团,还有“全是英雄”的浔岭组团……在慨叹渔获节的盛况和麓湖超凡的组织力和参与度之外,我们更是看到了一个以社区为单位的全民运动盛宴,是对成都市2021年大运会的前期铺垫和响应。从本质上讲,龙舟赛等是全民运动的体现,这是麓湖积极响应大运会精神的表现,也是她与这座城市的同声共气。

在今年的赛前训练阶段,每支队伍都全力以赴,风雨无阻,还有邻居克服从外地赶来训练的奔波之苦。看到如此一往无前拼搏的精神内核,你又如何能相信,他们只是在参与一场社区的活动呢?

岸边等待比赛的龙舟队队员

湖畔渔宴是麓湖历来的活动固有环节,同时依然在设计和参与上进行创新,也可见麓湖在共苦、同甘、思享、共创等共同文化的老坚持和新发展。其背后也反映出麓湖社区文化的多元性、包容性和市民性。

湖畔渔宴上麓客们推杯换盏

此外,因为社区基金会的成立和主导,这第三届渔获节又增添了许多新鲜的玩法:麓客们穿着奇装异服参加“环岛巡游”,将渔获节变成了变装的狂欢日;

渔获节水上巡游

他们乘船、乘快艇、乘冲浪板在“湖上巡游”,把这狂欢的氛围蔓延至麓湖的角角落落。

渔获节水上巡游

从最初的6个家庭发起,到去年的3000多业主参与,到今年更加丰富的节日活动,麓湖业主们自发完成的这一创举,延续了一年又一年的在地文化共创与传承。

连续三年担任渔获节主策划人的范体惠说道:“三年了,我们的活动一年比一年丰富。今年,我们更加重视邻里的温情、文化传承,我希望有更多人加入到麓湖公园社区的发展建设中来。”

也许,十年之后,麓湖的居民们依然会想起今天发生在麓湖的一幕幕:想起和数百位邻里好友在麓湖龙舟上挥汗如雨的激情,想起飘荡在夜色中蓝坡草坪上美食的味道,想起一群人为了设计出一座别致的奖杯画废的那一摞稿纸……他们一起在节日上印刻记忆,让新生的社区变成厚重的“行囊”,让移民城市居民也有了羁绊的“家乡”。

所以,状似没什么变化的麓湖,今日再见,却又有些不同了。我们在40公里的湖岸线上,看到了一个社区的活力,点燃了这座城市的生机,奏响了成都大运会的前奏。

文化溯源,渔获节“应和”了地方史

麓湖,作为生活的特殊载体,决定了他的社群活动场所可以依托水岸。但全国的湖居项目其实不少,真正能与水发生高频次、高活跃度交互的项目或者社区并不多。湖,更多是彰显身份的一张标签。

但麓湖不然,湖是其建筑艺术灵与肉的有机组成,更是其交通道路的一部分,并正在成为受到关注的竞技运动场地。且崇尚知识的麓客们,正在寻找理论依据,以保障这场赛事的文化基底。

以今天的渔获节为始,麓客们溯源而上,找到了历史在此留下的诸多印记:蜀汉昭烈帝刘备曾在此籍田,亲执耒耜,躬耕日下。似乎历史的不辍耕耘至今,终于迎来了满载的收获,笔者更愿意相信,这本就是属于“渔获”一词的历史渊源,因为,麓湖本身的底蕴早就厚积于历史的车轮之中。

从上古时期的蜀地水乡盛景,到如今公园城市的水治理与开发,从红岩上的东汉墓群,到如今伫立在红土之上的“大地的建筑”,麓湖水乡的在地历史从来不乏关注。

华阳国志记载,蜀郡有五津:白华津,万里津,江首津,涉头津(又叫沙头津),江南津。广都所在区域原来属于五津之一的江南津。

江南津应为现在的新津渡口,当年羊摩江,文井江,步濮水,浦江和外江五水汇流,江面开阔,水流湍急,不能架桥,只为津渡。地在蜀郡最南,水陆交通发达,直至解放前,俱号天下名渡。

1908年英国植物学家威尔逊拍下的新津渡口影像。江对面为老君山,山上寺庙和桢楠树清晰可见,江边停着许多木船。

流沙河曾在《我为成都喊魂》一文中写道:“今日的成都,固然应当面向未来,目极全球,脚履国中,指通网上。同时,也应当不时回回头看一看老成都,知晓我们从何处来,那个来处有些什么必须继承,以充实我们的精神文化。”

早在渔获节开幕之前,寻麓书馆就已经举行了一场“公园城市·天府新区在地文化研讨会”,十余位专家学者汇聚一堂,主要围绕麓湖公园社区周边的部分文化地标展开交流研讨,为新时期城市社区的发展建言献策。

“公园城市·天府新区在地文化研讨会”现场

而在麓湖公园社区内部,一场由麓客们自发组织的溯源之旅早已启程。19日下午一场长达3个小时的渔获节文化溯源活动上,一幅关于麓湖水乡的在地文化地图亮相,将麓客们对于“来处”的探索结果公之于众,更多的居民参与到这样一场追根溯源的仪式中,他们找寻麓湖的来处,为今年的渔获节积攒下更为厚重开阔的情怀,也让每一个人的根都深深植入这一方湖光潋滟的历史之中。

参与文化溯源的麓客们

麓客们一路探寻家园历史起点的故事说起来,不仅是一段雅事,也为地方史做了贡献,同时也因寻源的动作和成果,渔获节的诞生、发展与延续,充满了理性与感性交织的温润光芒。渔获节,也因此成为了这段从历史长河里流淌而来的故事在当下麓湖续写的起点。

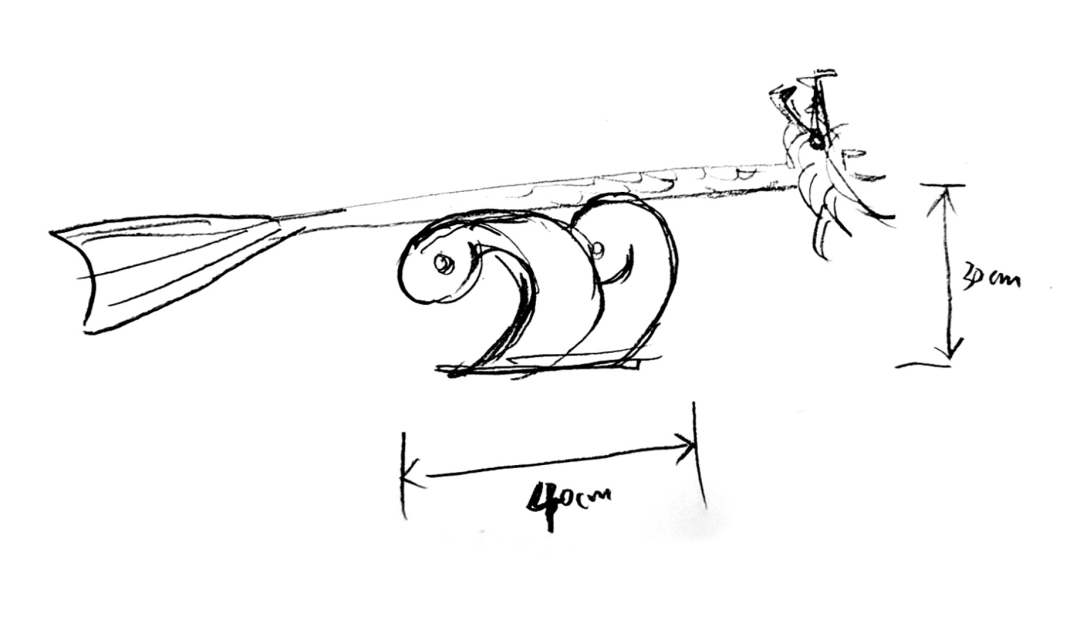

然后,需要一个符号——今年的渔获节上,麓湖邻居们还共创了“大力神桨”,作为龙舟赛别具一格的奖杯的同时,也让这一社区节日有了传承的符号,让社区文化有了积淀的承载之处。

“大力神桨”手绘稿

而在渔获节的每一个项目现场,我们都能感受到特有的文化印记已然在这一方土壤上成型。

渔获节的发展,也使得这一文化的内涵被填充得更加丰满,并逐渐形成有规则、成体制的闭合赛事和共创、共享的开放节日。

与城市同行,“麓湖式”的城市“共同”生态

要共享,更要共建。很多时候,麓湖都在扮演一个“平台”的角色。

从一开始,麓湖生态城就是以城自命,也有自知之明,麓湖生态城总设计师罗立平自我警醒和告诫说“迟早要退出”、“要退出”开发商角色。因此,这座成都市首屈一指的生态城市,极早地筹措、调动政府、社区、业主、市民等各方力量来维护发展,并且已经找到了越来越多的“同行者”。

放大今年的渔获节,我们便可从中找到很多“与城市同行”的痕迹。

每年都有的常规项目龙舟赛,今年新增了表演赛,天府新区各街道社区、麓之山湖居民、麓客社群、麓湖合作伙伴、麓之山湖商家均可报名。

麓湖业主龙舟赛现场

同时,今年的湖畔渔宴上也引入了新的因素,由麓客味道美食会、湖边食堂、小馋院等社群和麓湖商家共创渔获特餐,包含了火锅、中餐、小吃、甜点等更多选择。

麓湖商家与业主共创的渔获节美食

街道、商户的共同参与,确实让业主盛会变得不够圈层纯粹,却带来了全运会一样的社会参与感和破壁的趣味性,让这一原本闭合的节日具有了一定的开放性,同时,麓湖在一定程度上也变成了公共空间,收获了跨界的关爱和责任。范体惠向笔者坦言:“渔获节从不排斥商家,这只能让这个节日更有活力,让这个生态更加丰满。”

正是因为与麓湖同行者众,所以,对于成都人而言,现在已经很少人将麓湖称为盘,因为他超越了一个商业项目概念,具有超越地理意义的感召魅力,这也是他成为第一批国际化社区之一的原因。在第一批《成都市国际化社区三年示范点位布局》中,多数主城区只有1个点位,而天府新区麓山与麓湖同时入选。

事实上,麓湖一直都在扮演着城市建设同行者甚至先行者的角色。从2005年在成都向东还是向南发展的彷徨中,毅然选择了向南塑造一座偏居一方的未来之城,并逐渐以一己之力不断辐射,并对接上天府大道向南发展的那道强劲的马力,麓湖也成了天府新区的门户。

2018年2月,一场甘霖降落,天府新区作为一带一路与长江经济带重要节点,成为全国“公园城市”首提地,成都也开始加快建设践行新发展理念的公园城市示范区。回顾麓湖的打造历程,便是前瞻性地契合了这一趋势,可以说是“公园城市”理念的先行者,并成为了区域和城市可持续发展的一大助力。

麓湖生态城

诚然,麓湖也在同行一途中收获了无数的鲜花和掌声。她是成都市2019年国际化示范社区点位之一,是天府新区全面践行新发展理念、建设公园城市的首个典范社区。

如果说受到外界的认可是麓湖的市场荣誉,其在内循环上的打造上也同样可圈可点。据悉,麓湖设立了社区邻里中心、公园邻里驿站、小区邻里聚点等三级邻里空间,为社区居民提供高品质的公共服务和多元化、更具趣味性的生活体验。同时,通过丰富多彩的社区互动活动,为邻里交往创造空间和机会,增进邻里感情。在这里,我们看到了社区治理的样本。

如今,麓湖早已蜚声业界,其前行道路上不断遇到同行者,他们只需要找到一个更高的共同点,那就是:是否有利于社区更美好。这正好契合了麓湖一贯的理念:只要价值观相同,我们就是同麓人。

家园共治,“一生之城”的驱动力

不同力量和元素的加入,让麓湖持续焕发新的活力,使其本身就像是一个“盲盒”,不断带给业主和这座城市惊喜。他细心观察时代需求,不断“盘活拉新”并成长壮大。

从这个角度上来看,麓湖是“生长着”的。而为其提供生长动能的,是一份执着的信念。

“美国里斯顿是我们开发之初就对标的一个非常著名的项目,它有一个名字叫‘一生之城’,这也是我们的愿望。”这是打造麓湖的初衷,也是麓湖最终想要到达的彼岸。

麓湖未来的居民人口会达到20万,这个数字除了区域业主,还包括产业、商业人口。虽然按照规划和自然聚落原因,未来生活在此虽然多数为优质人群,但依然十分庞杂。同时,在这个基数上产生的大量城市公共资产和物业,如果没有第三方的有序管理,情况必然会陷入复杂和不可控,而麓湖生态城接近一半的面积都是归属政府,开发商的代管时间可能只在15-30年,所以也必须提前做好持续发展、社区共治的准备。

直到现在,里斯顿依然是罗立平研究的新城开发样板之一,而莱切沃思是他的社区基金会的创想来源之一。

活力满满的麓客们

麓湖在通往“一生之城”的路上不断在反思,在寻求自身的成长和突破,所以,我们每一次见她,都是充满向上生命力的。

很多时候,万华做的是可以授人以渔的事情,或许这也是渔获节的寓意之一。

2019年10月17日,是经由四川省民政厅审核批准,麓湖公园社区成立了全省第一家由企业发起的社区基金会,这是一个具有独立法人资格的公益组织,它在积极探索麓湖可持续发展模式;建立了覆盖所有组团的邻里议事协商平台——麓湖议事会,开启在议事规则下的公共事务协商;

麓湖议事会表决

还孵化成立63个社群自组织,推动麓湖成为开放多元、充满活力的生态型社区。

所有这些,都是麓湖向上生长的“枝丫”,他们努力地将新鲜的阳光和空气传递给根茎,旺盛的生命力让麓湖的发展愈加茂盛而蓬勃。

麓湖日常社群活动

今年,万华将节日交还给业主,速度之迅捷、行动之果决,依然带着一贯的理想主义。而在开办的第三年,渔获节的资金决策权由万华交给了麓湖居民,麓湖社区基金会替代了万华,成为了渔获节的决策者和主办方。公益化的渔获节,能井然有序地实现“团结 友爱 严肃 活泼”氛围,殊为不易,也可窥见理想主义背后的理性主义光辉。

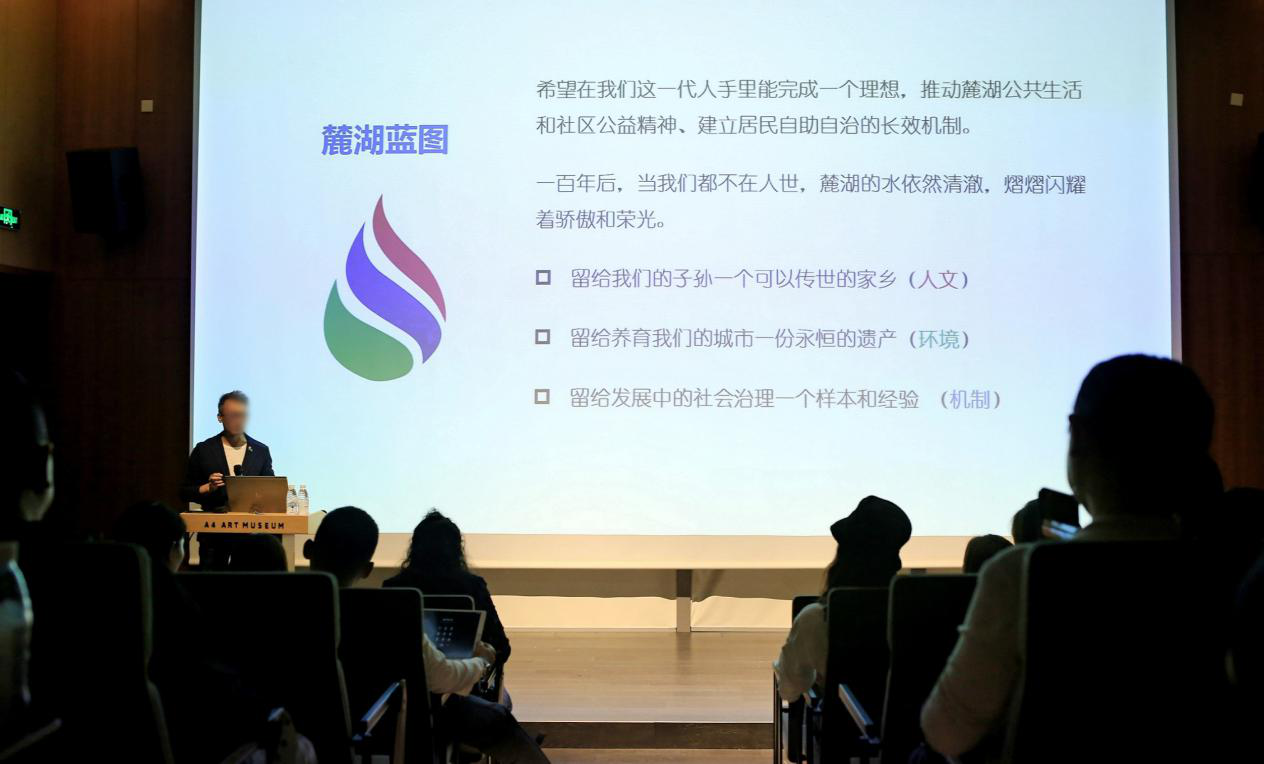

事实上,万华在将接力棒递给业主的同时,他就已经在逐步退出了。“今年的感觉很明显,万华都不管我们了”,业主邝爸,同时也是麓湖社区基金会的执行理事长,在分享中指着PPT上的麓湖蓝图,告诉大家:“你看,这些纲领性的文件和说法,就是我们业主自己在倒腾。”

细细咂摸这份蓝图,实则并不是随便“倒腾”就能完成的,它包含人文、环境和机制三个恢弘的框架,分别对应着“留给我们子孙一个可以传世的家乡”、“留给养育我们城市一份永恒的遗产”以及“留给发展中的社会治理一个样本和经验”三个力量磅礴的目标。

邝爸关于“麓湖蓝图”的分享现场

“希望在我们这一代人手里能完成一个理想,推动麓湖公共生活和社区公益精神、建立居民自助自治的长效机制。”邝爸描绘着麓湖蓝图的轮廓,目光炯炯,“一百年后,当我们都不在人世,麓湖的水依然清澈,熠熠闪耀着骄傲和荣光。”

唯有变化是永恒不变的,唯有人能驾驭和适应变化。自治需要遇人,也要树人,对万华而言任重道远。

不断思考并变化着的麓湖,比想象中还令人难以捉摸,有些活泼,也有些羞涩,因为一切都还在尝试。

那么,十年后的麓湖是什么样的呢?也许,那时候就没有开发商,只有城和人。

我们该如何看待麓湖?这个问题,可能仍然没有标准答案。因为,麓湖,始终在生长,未曾停歇。

毕竟,早在15年前,成都南城还是一大片农田的时期,他就已经擘画了“成都向南”的城市机遇,将许多的“不可能”变得“自然而然”。