当人类生活刻上IT技术的烙印,爱、美与死亡就被赋予了不同语境下的含义与内涵。IT技术究竟能够对人们的交流互动、美学感知、生死抉择带来怎样的影响?人类文明是否正在经历从碳基到硅基的巨大转变?在《碳基和硅基生命的爱、美与死亡》这期的生命议题中,四川大学网络空间安全副教授赵辉从IT技术的角度思考生命哲学,探索碳基和硅基生命中的爱、美与死亡。

以下便是本期讲座的回顾

赵辉

四川大学博士、四川大学网络空间安全副教授。曾负责国家重点研发计划项目课题“数字虚拟资产安全管理与交易系统实现技术”(2016-2019),国防基础科研项目(2011-2014年)

碳基和硅基生命的爱、美与死亡

碳基和硅基生命,以及IT技术

在宇宙大爆炸时,信息就已经存在。包括有了地球,没有人,有了单细胞生物,我们就可以认为有了信息。这种信息通过DNA传递,也就是通过碳基传递。而碳基生命就是以碳元素为有机物质基础的生物。首先,碳基生命简单的说就是指的人类,因为人类作为自然界生物的一般被认为是地球上最有智慧、主宰了地球的生物,从物质构成的角度来说,是由碳水化合物构成的。具体来说,碳基生命就是以碳元素为有机物质基础的生物。地球上所有的生物都是碳基生物,包括人类在内都是以碳和水为基础。因为构成碳基生物的蛋白质,作为遗传物质的嘌呤和嘧啶等物质都是烃衍生物,所以称作碳基生物。

硅基生命概述图,图源网络

而硅基生命简单的说就是由IT技术为主导的智能机器人,因为IT技术的核心硬件,目前普遍采用了集成电路,其原材料主要是硅元素。一些学者并不将碳视作生命必然的核心元素。并由此提出了以硅、硼或磷等而非碳为核心元素的“非碳基生命”。硅基生命相对地也可以这样定义:以硅骨架的生物分子所构成的生命。现今技术社会,我们造的机器人、手机、CPU芯片等的主要材料就是硅。

硅基文明序章,图源网络

信息的跨度很长,没有文字之前信息的传递主要是通过DNA,而现在,我们说话、写字等都是代表着信息的传递,信息技术的发展更是强化了信息的传递。而“信息技术”涵盖的范围很广,主要包括:现代计算机、网络通讯等信息领域的技术。一般来说,当我们提及IT的时候,狭义来说,就是指的计算机及其相关技术。从历史和发展的角度来对IT技术,特别是计算机技术的产生和发展进行梳理能更好地认识人类文明和技术的进步。

第一,工业革命开始于十八世纪六十年代,从第一次瓦特改良蒸汽机到第二次爱迪生发明的电、直流电、交流电,人们开始从蒸汽时代过渡到电气时代。二战以后,我们经历的这种信息革命。包括互联网以及我们正在经历的移动互联网——大数据、 AI等,通通可以认为是最新的一次工业革命。目前,很多商业公司或创业企业将自己科技发展置于社会前沿,并宣称第五次、第六次工业革命的到来,这些都是不值得评论的。目前,我们比较公认的是第四次工业革命,也就是工业革命4.0,在这其中存在着一些规律。第一次和第二次工业革命可以认为是扩展我们人生命的硬件,也就是肉体。换句话说,没有第一次第二次工业革命,我们能够做的事情,比如说修长城、修金字塔这些,我们也能做。但是这要耗费很多时间、人力和物力,为什么呢?因为我们是依赖碳的这种碳基的基本肉体来实现,虽然我们可以借助于牲畜、轮子这一类的工具,但它跟计算机一样是有限的,所以前两次工业革命主要是为了延展人的体力,就是我们的身体——碳基身体,后两次工业革命主要是为了延展我们人的脑力,也就是我们要拿计算机所做的事情。

工业革命历程,图源网络

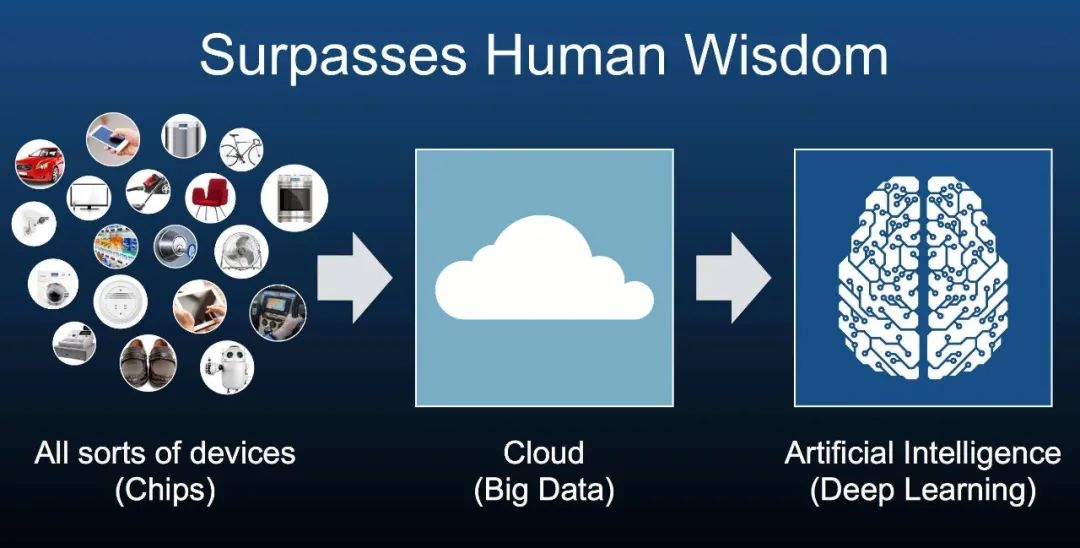

计算机所体现的计算福利体现在新一轮的技术浪潮——AI。目前AI已经运用到各行各业,并在很大程度上解放了人的脑力。那么我们现在可以利用AI来干什么呢?AI医生的培养、智慧法庭的打造、智能生活的打造......低级的脑力劳动将逐渐地被AI所代替,从而进入一个高级的脑力劳动社会。当然,AI也在某些领域替代了人,但是AI将完全替代人从而推动社会发展是悲观主义者的看法。

第二,从现代计算机发展的两个源头:数学和工程制造来看,自文艺复兴和机械工程年代,诸多的数学家(以莱布尼兹、布尔、康托尔和图灵等为代表)从数学领域提出了“人类的计算能力是否可以被形式化的描述和模拟”的想法,从而催生了“计算理论”的领域,它是现代计算机的产生源头之一。另外一方面,以帕斯卡、巴贝奇、霍勒瑞斯(其创立的CRT公司是IBM公司的前身之一)以及祖泽等,尝试了传统机械齿轮、继电器等,来组装和设计真正可以进行简单数学计算的计算器或者计算设备,它是现代计算机产生的另外一个源头。两个源头的汇聚发生在二战期间,

现代计算机的两个源头:数学和工程制造(从机械到电子)

我们通常现在我们所说的所学的是第一代、第二代、第三代计算机,而第四代计算机就是集成的超大规模集成电路。而集成电路跟超大规模集成电路其实都是集成电路。所以在很大程度上可以合并成1代。现在有认为生物计算机、分子计算机、量子计算机这些还没有进入产品的看法,究其原因是量子计算机价格过于昂贵的问题,目前还没有走向寻常老百姓的必要。所以现在我们仍然处于摩尔定律后PC时代的尾端。虽然一般认为摩尔定律现在已经失效了,但是我们还是在用这个超大规模集成电路,比如我们用的I5、I7还是硅芯片和集成电路。

第三,在从现代计算机的发展来看,特别是在上个世纪的中后期,一般认为,可以以10年为一个单位,IT的发展经历了从军事和科学计算,扩展到商业计算,进而又扩展到民用和个人计算的发展历程。

碳基和硅基生命的爱

从大众体验的角度,IT技术对人类爱的能力的影响,包括正面影响和负面影响,然后从技术科普的角度,当前IT领域特别是人工智能对“爱”的发展和未来趋势发展也带来了很大的变化。

首先,对于“IT技术的发展对人类爱的能力是正面影响大还是负面影响大?”这个问题的答案是仁者见仁智者见智。应该说广度的恋爱能力提高了,但深度的恋爱却减弱了。你这一辈子可以爱100个人,你可以有100次初恋,但是每个爱维持得很短,因为你并没有深入的去恋爱。所以移动互联网带来的通讯能力广度和深度是一个折中的问题。现在的一些婚介网站、婚介所,其实他们在匹配的时候是利用了大数据,大数据能够依据你的消费数据精准匹配你的喜好,并根据你的喜好对你所需要的产品进行精准的推荐。

图源网络

其次,从IT技术的角度,目前学术界和业界也在对研究如何利用计算机技术和人工智能技术来“增强“或者“模拟”人类的爱或者说情感能力或者功能。

比如被誉为人工智能之父的美国科学家马文.明斯基,在其著作《情感机器》中,阐述了以下观点:情感状态与人们所认为的“思考”过程并无大异,相反,情感是人们用以增强智能的思维方式。这就是说,当我们的热情没有高涨到对自已有害的程度时,不同的思维方式就成为被人们称作“智能”的重要组成部分,这个过程不仅适用于情感状态,也适用于我们所有的精神活动。

《情感机器》,图源网络

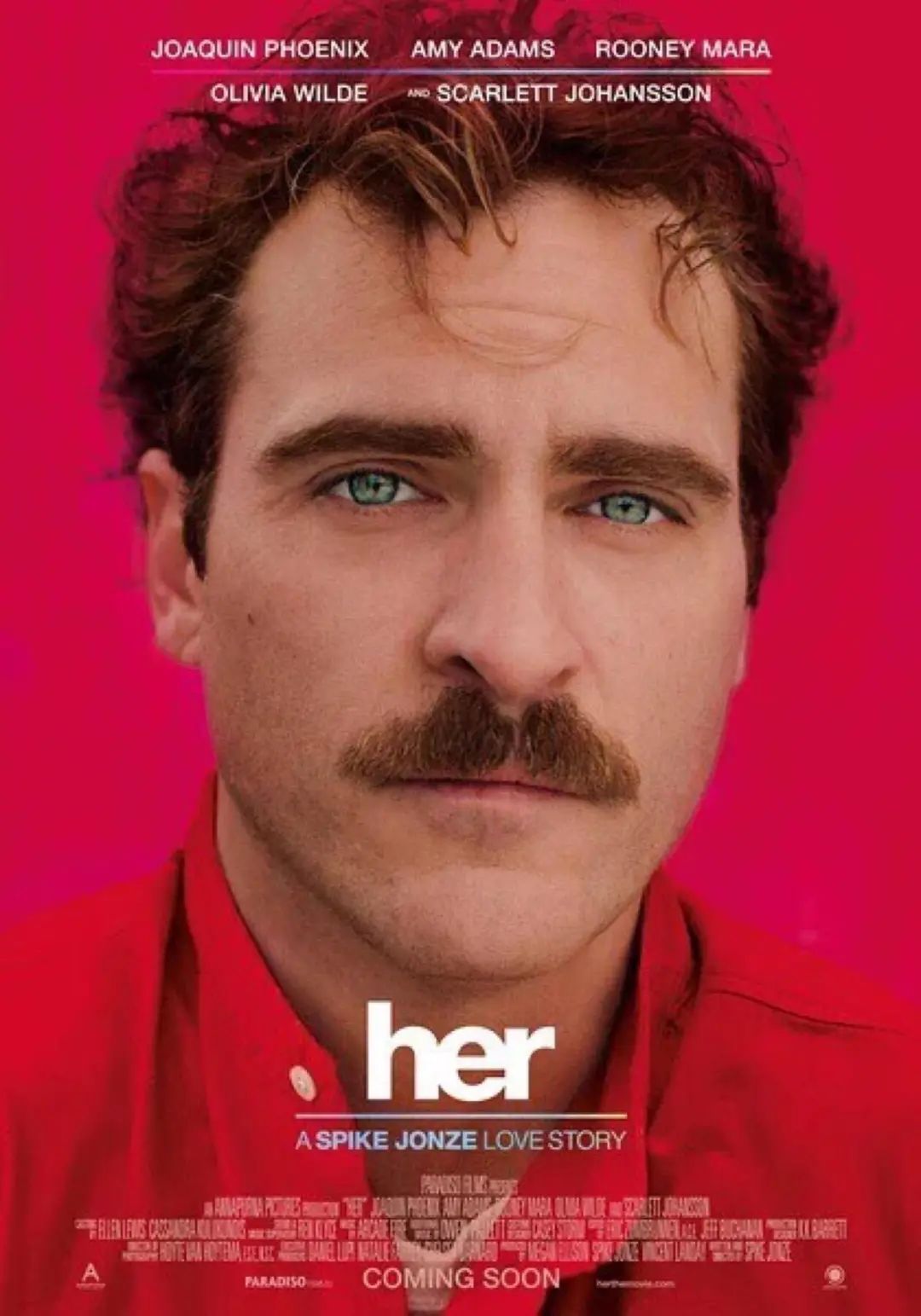

最后,目前已经有很多和本主题相关的文学作品,特别是科幻作品。如电影《Her》,简单的说,它是一部探讨人-机恋爱的作品。具体来说:它讲述了在不远的未来人与人工智能相爱的科幻爱情电影。主人公西奥多是一位信件撰写人,心思细腻而深邃,能写出最感人肺腑的信件。他刚结束与妻子凯瑟琳的婚姻,还没走出心碎的阴影。一次偶然机会让他接触到最新的人工智能系统OS1,它的化身萨曼莎拥有迷人的声线,温柔体贴而又幽默风趣。西奥多与萨曼莎很快发现他们如此的投缘,而且存在双向的需求与欲望,人机友谊最终发展成为一段不被世俗理解的奇异爱情。

《Her》电影海报,图源网络

又如电影《机器人总动员》,简单的说,是一部机-机恋爱的作品。具体来说,它讲述了,在未来的28世纪,人类文明高度发展,却因污染和生活垃圾大量增加使得地球不再适于人类居住。地球人被迫乘坐飞船离开故乡,进行一次漫长无边的宇宙之旅。临行前他们委托一个机器人公司对地球垃圾进行清理,该公司开发了名为WALL·E(中文被翻译成了瓦力)的机器人担当此重任。这些机器人按照程序日复一日、年复一年辛勤工作,但随着时间的流逝和恶劣环境的侵蚀,WALL·E们接连损坏、停止运动。最后只有一个仍在进行这项似乎永无止境的工作。经历了漫长的岁月,它开始拥有了自己的意识。它喜欢将收集来的宝贝小心翼翼藏起,喜欢收工后看看几百年前的歌舞片,此外还有一只蟑螂朋友作伴。直到有一天,一艘来自宇宙的飞船打破了它一成不变的生活。

《机器人总动员》电影海报,图源网络

当然,还有《我,机器人》这部经典的作品中,通过深入探讨科幻大家阿西莫夫的“机器人三定律”,展示了智能机器人对人类的丰富且复杂的情感,堪称典范之作。另外还有《AI-爱》的歌曲和关于IT爱情的诸多诗歌。

《我,机器人》电影剧照,图源网络

所以科幻电影好多是超前于的,因为当技术走向寂寞时,科幻作家和文学家开始从更高维度的哲学维度去担心社会的发展而不只是仅限于技术的发展。

碳基和硅基生命的美

IT技术的发展对人类美的能力理解和影响有多大?一方认为:“美”是人类特有的高级感觉,不是简单的程序和算法所能体会的,比如即使AlphaGo战胜了人类围棋,钢琴机器人的演奏水平达到了和朗朗一起登台演出的水平,但是它们只是简单的在模仿人类,其实它们是完全无法体会到围棋和音乐之”美“的,因为机器人在很大程度上无法传达出人的情绪。这方的代表人物之一就是曾经在TED发表演讲的华人AI科学家李飞飞,另一方则认为,“美”作为人类情感能力的一种,也是有规律可循,因此也是可以被IT领域的算法和程序所模拟和重新构造的,这方面的代表人物是经典著作《哥德尔、艾舍尔、巴赫》的作者侯世达。

AlphaGo,图源网络

其次,从IT技术的角度,目前学术界和业界也在研究如何利用计算机技术和人工智能技术来“增强”或者“模拟”人类理解或者创造“美”能力或者功能。

一方面,IT技术已经在硬件和软件方面,在某种程度上说,实现了一些“美”。举例来说,从工业制造的角度上说,一般的观点是Apple公司的一系列的经典IT产品,如手机、平板电脑,被认为是对传统相关产品的颠覆。Apple公司的创始人史蒂夫.乔布斯所坚持的“艺术和技术”的完美结合的设计理念,彰显了产品的“美”的广泛认可。甚至几个Apple公司的产品广告,如1984和Think Different,也被奉为是广告美学的经典案例。另外一个例子和人机交互相关:从最初的键盘结合CUI(即命令行界面),到鼠标结合GUI(即图形用户界面),再到触摸屏、VR/AR、自然语言交互等新一代人机交互方法和设备,计算机这个曾经冰冷冷硅基生命,其交互形式也越来越展现出”美“的一面和人性化的一面,甚至越来越和做为“作为”人的碳基生命所接近。

“1984”广告,图源网络

另外一方面,随着人工智能技术的发展。已经有一些艺术AI的产品或者产品原型,已经创造出了足以以假乱真的“美”的作品。比如:2016年,加州大学圣克鲁兹分校的音乐学教授戴维·柯普,也是古典音乐界极具争议的人物。柯普写了一些计算机程序,能够谱出协奏曲、合唱曲、交响乐和歌剧。他写出的第一个程序名为EMI(Experiments in Musical Intelligence,音乐智能的实验),专门模仿巴赫的风格。虽然写程序花了7年,但一经推出,EMI短短一天就谱出5000首巴赫风格的赞美诗。柯普挑出几首,安排在圣克鲁兹的一次音乐节上演出。演出激动人心,观众反应热烈,兴奋地讲着这些音乐如何碰触到他们内心最深处。观众并不知道作曲者是EMI而非巴赫,而等到真相揭开,有些人气得一语不发,也有人甚至发出怒吼。然而EMI仍在继续更新,它甚至学会了如何模仿贝多芬、肖邦、拉赫玛尼诺夫和斯特拉文斯基。柯普还为EMI签了合约,首张专辑《计算机谱曲的古典音乐》(Classical Music Composed by Computer)受到意想不到的欢迎。

戴维·科普与EMI,图源网络

又如,绘画这件很主观的创作活动现在人工智能也能实现了,如微软最近推出了一款新的人工智能技术——“小冰”绘画机器人。这款机器人能够根据对事物的文本描述创造图象,它还能在这些图象上添加文本中没有的细节,表现出人工智能也有自己的想象力。研究人员表示,无论是普通的田园风光,还是什么荒诞的图像,比如漂浮的双层巴士,这个机器人都能够画出来。微软表示,研究人员是用许多套图像和标题的数据组来训练机器人,使它学会怎样将文字与图像匹配。

小冰的绘画作品,图源网络

但是,短时间内计算机是无法拥有人的感情和意识的。我们情感丰富的喜怒哀乐,计算机暂时是模拟不出来的。因为人工智能某一种程度上也可以称为机器学习。中国明朝就开始了飞机的模仿与学习,但我们人所造出来的那种东西,它有智能,有情感,但是可能跟人或其他生物的情感智能是不一样的。它可能高于我们,类似声纹或降维打击。所以,我们也不能用人的感情去衡量机器的美和爱。彼此所感受到的美是有所差异的。

碳基和硅基生命的死亡

从本质上说,这个问题与人类的脑科学和“意识”相关。积极的观点认为,随着神经科学的发展和人工智能的发展,人类最终可以彻底理解大脑的工作原理和机制,从而利用IT技术重造人类,从而实现人类从碳基转向硅基,或者说,实现生命3.0。而悲观的观点认为,如果以上技术得到了实现,则人类的末日也就来临了:人造智能生命将会终结人类。当然,还有一种“悲观”的观点是:以上技术永远不会得到攻克。自古以来,从古希腊的先哲,如柏拉图、苏格拉底、到中世纪的思想启蒙家,如笛卡尔,到近代和现代的科学家,如控制论的创始人维纳,到现代计算机之父阿兰.图灵和冯.诺依曼等等,都曾经就这一问题通过著作或者论文的形式发表过自己的观点,如笛卡尔的身心二元论、阿兰.图灵的“图灵测试”和冯.诺依曼的《计算机和人脑》等。

图为笛卡尔,图源网络

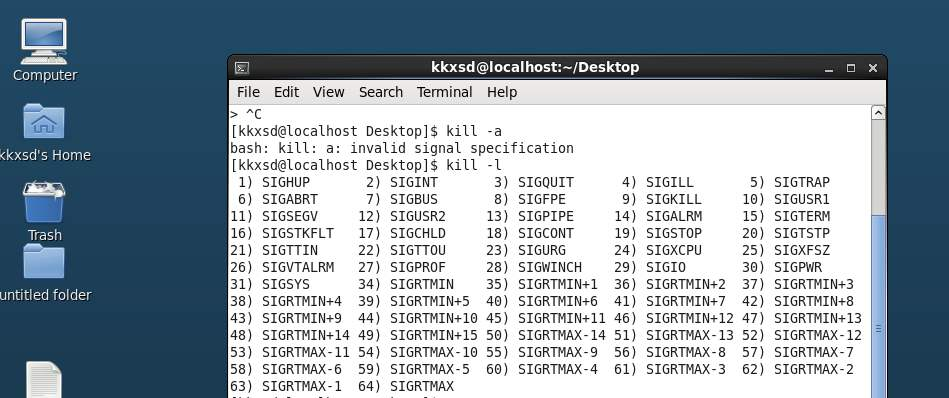

其次,从IT技术的角度,目前计算机的专业术语中,关于计算机整机系统,或者操作系统中的程序,都有一些和“死”相关的术语。在操作系统Windows和Linux等内部,为了对应用程序进行管理和控制,设计了进程及其不同的状态来对其进行描述,进程从无到有,好比人的从生到死,有一系列状态及其转化,其中的终结状态就是Dead或者Zombie态。另外一些操作系统,如Windows和Linux也提供了终止进程的方法,如在Windows中就是通过任务管理器来终止,而Linux干脆提供了名为kill的命令来“杀死”一个进程。从日常使用计算机的角度,我们可能会遇到的“宕机”“蓝屏”其实也是计算机系统“死亡”存在的一个形式当然可以通过重启或者重新安装系统,相当于给计算机系统带来“新生”的形式来解决这类问题。比较程序的生死与人的生死的不同与相同,我们也可以将它上升到哲学的高度,电影《黑客帝国》就在某种程度上体现了伟大的哲学以及哲学背后的思考。

Linux操作系统的Kill命令:终止一个或者某些正在执行的程序

另外一方面,学术界和业界也在对如何利用计算机技术和人工智能技术来“战胜”人类的死亡,进行一些相关研究,这些主要集中在人-脑接口方面。简单来说,脑机接口(brain-computer interface,BCI),有时也称作“大脑端口”direct neural interface。它是在人或动物脑或者脑细胞的培养物与外部设备间建立的直接连接通路。在单向脑机接口的情况下,计算机或者接受脑传来的命令,或者发送信号到脑,例如视频重建,但不能同时发送和接收信号。而双向脑机接口允许脑和外部设备间的双向信息交换。

近年来,世界脑科学与认知科学研究取得突破性进展,以斯坦福大学实验室为首的研究机构尝试将脑机接口微芯片植入实验者脑中,取得了振奋人心的成果。与此同时,中国也全面启动了自己的脑科学计划。清华大学医学院的高小榕教授就是我国最早研究脑机接口技术的科学家之一。

推荐阅读

《文明之光》

作者:[美]吴军

出版社:人民邮电出版社

《全球科技通史》

作者:[美] 吴军

出版社:中信出版集团

《人类简史》

作者:尤瓦尔·赫拉利

出版社:中信出版股份有限公司

《未来简史》

作者:尤瓦尔·赫拉利

出版社:中信出版社

《生命3.0-人工智能时代 人类的进化和重生》

作者:[美]迈克斯·泰格马克(MaxTegmark)

出版社:湛庐文化/浙江教育出版社

《人类的终极命运-从旧石器时代到人工智能的未来》

作者:乔治·扎卡达基斯

出版社:中信出版集团

《我是刘慈欣》(随笔和访谈集)

作者:刘慈欣

出版社:北岳文艺出版社